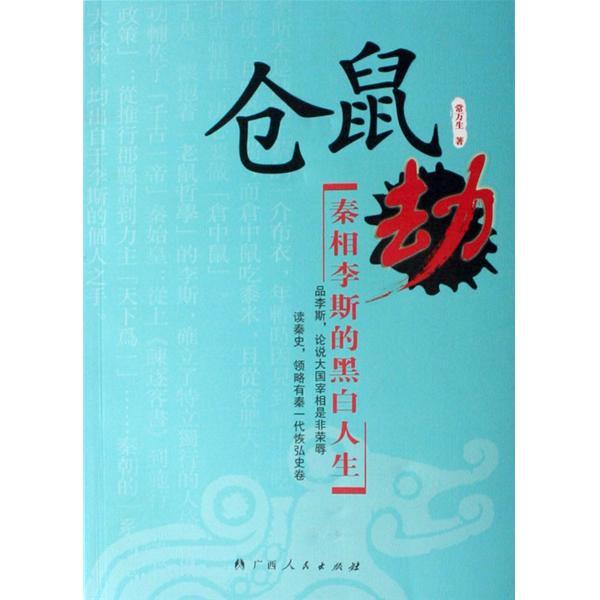

《仓鼠劫》作者:常万生文案:李斯本是楚国上蔡的一介布衣,年轻时因见到厕中鼠吃粪便,且惊恐百端;而仓中鼠吃黍米,且从容肥大,由此而顿悟,诀心要做“仓审鼠”。于是,怀抱着“老鼠哲学”的李斯,确立了特立独行的人格,成功辅佐了“千古一帝”秦始皇:从上到施行“统战政策”;从推行郡县制到力主“天下为一”……秦朝的一系列重大政策均出自于李斯的个人之手。秦朝的败亡也与其息息相关。前 言:略说转型时代的功利抉择李斯,一个在中国历史上确立了自己地位的人物。作为第一个大一统王朝的"首席"宰相,其功过是非、成败荣辱,千载而下时常成为历代名士们谈论的话题:西汉史家司马迁说他未能始终如一地辅佐秦室,否则"斯之功且与周、召列矣";北宋文学家苏轼说他向荀子学帝王之术,又"以其学乱天下";清代桐城派大儒姚鼐说他实际上已经舍弃了荀卿之学,"焚《诗 》 《 书 》、禁学士"只不过是顺应时势而已……...

世事浇漓奈若何,千般变态出心窝。止知阴府皆魂魄,不想人间鬼魅多。闲题笔,漫蹉跎,焉能个个不生魔?若能改尽妖邪状,常把青锋石上磨。 这首词单道人之初生,同秉三才,共赋五行,何尝有甚分别处?及至受生之后,习于流俗囿于气质,遂至所禀各异。好逞才的,流于轻薄,好老实的。流于迂腐,更有那悭吝的,半文不舍,捣大的,满口胡诌。奇形怪状,鬼气妖氛种种各别,人既有些鬼形,遂人人都起些鬼号。把一个光天化日,竟半似阴曹地府。你道可叹不可叹?在下如今想了个销魔的方法,与列位燥一燥,醒一醒眼。 话说唐朝终南山有一秀才,姓锺名馗,字正南。生的豹头环眼,铁面虬须,甚是丑恶怕人。谁知他外貌虽是不足,内才却甚有余,笔动时,篇篇锦绣,墨走处字字珠玑。且是生来正直,不惧邪祟。其时正是唐德宗登基,年当大比。这钟馗别了亲友,前去应试,一路上免不得饥餐渴饮,夜宿晓行。一日,到了长安,果...

从乌克兰乡间到克里姆林宫(1)外祖母如果不是那么固执,我本来可能出生在美国。 斯大林对德军入侵后来莫斯科的第一位美国高级官员说:希特勒入侵很突然。其实此前斯大林与希特勒相互都十分欣赏对方。 德国突然入侵,斯大林羞愤难当。 我总有一种感觉,早在一个人的意识觉醒之前所发生的事情,会保留在他的记忆之中。也许,这些近乎活生生的形象,是晚些时候由脑细胞定型的。并且那些没有意识到、似乎没有意义的真实事件、大人们的谈话、听到的故事、旧时的肖像画以及外祖母相册中的照片,也可能来自儿时的梦境。可是现在,当我在脑海里回顾自己的一生时,眼前出现了那些幼年时代亲身见证过的事情,而且还有一些非常清晰的景象,那是我出世之前发生的事件…… 我看见,那是一间非常雅致的客厅,深红色缎子窗幔和绣花窗帘用绳子扎了起来,有舒适的高背椅子,一张小桌上铺着奶油色长流苏餐桌布。地板上铺着厚地毯和白熊皮。...

() 夏末,夏桀暴虐专政,弄得民不聊生,百姓叫苦不迭,各部落起兵伐之。 部落“商”的首领成汤率领诸侯国决战鸣条,夏桀败亡,成汤在“亳”建立商朝,至此夏朝灭亡进入商的时代。 商汤开国后,商朝曾经历过一段时间的稳定发展,但从仲丁时代开始商朝的统治阶层多次发生“弟子或争相代立”的事件,史称“九世之乱”。到盘庚继位,决定以迁都来化解政治危机,他选择了“左孟门而右漳、滏,前带河,后背山”的殷(在现在的河南安阳郊区)作为新都所在。从此,商朝的首都固定了下来,进入了历史上的“殷墟时代” 盘庚迁都于‘殷’后,商朝的发展逐渐稳定下来,朝中大臣穷奢极侈之风渐渐有复起的苗头,但盘庚完成迁都于‘殷’的壮举,威望甚高尚能压制大臣。...

作者:燕京华 第 1 章 大夏176年,大夏国迎来了前所未有的昌盛与统一,三皇子燕京华率兵一举将大夏周边小国收入囊中,从此四海昌平,人人对此津津乐道…… 大夏五大州之华州洛明城内,未明楼是大夏最富盛名的酒楼,这里不仅菜色鲜明,味道纯正,而且酒贵陈酵,环境优雅,来到这里吃饭的人无论王孙贵族,还是贫民百姓,皆需预先订座,所以每天,天一亮,洛明城内的未明楼前就是一独特的风景,有人为求得一席而沾沾自喜,四处炫耀,有人为无功而返咬牙切齿,暗暗握拳,明天再早早地来排队,不得一席誓不罢休。话说这未名楼无非就是一个不错的酒楼,为何会有这么多人争前恐后的来消费,原因有三: 未明楼有一东厨,每月推出一个新的菜色,这绝对是在别家吃不到的独家菜,味道之美自然不在话下,来未明楼排队的,都是想要品尝这人间极品的;...

前言 本文是穿越+小白一女N男,有一点幽默,有一点搞笑,不是虐爱类文章,但是也会有遇到感情问题伤心的时候。 女主很懒,没有倾国倾城的容貌,却有着吸引人的气质;没有惊世骇俗的才情,却也会用用无伤大雅的小聪明;不会勾心斗角,喜欢轻松散漫的生活,人生目标只是做只默默无闻的小米虫,但也绝不是懦弱、任人欺凌的主。会脆弱,但不懦弱;会迷茫,但不盲目;会伤心,但不绝望;会执着,但不执拗;有时会很傻,有时又很精明;得势时不会欺负弱小,落井下石;失势时,也不会自暴自弃。虽然一女N男,但是女主最后弱水三千也只会取一瓢。 大家如果对Susie的文章有什么建议的话欢迎加我的qq:495845815。 即使写的不是很好,Susie也绝不会弃文,会努力的去写去尝试,直到写出能令大家满意,自己也满意的作品...可能时间还很漫长,但希望也能和大家一起走下去!...

丽人泪 龟峁山风景区,两组四条上下索道的缆(揽)车,自入夏以来,每天从早晨6点钟到晚上8点钟,几乎就没有空车的时候。 这是二十世纪最后的那年,盛夏酷暑的一天。 上午10点多,山上景区游人如织。 通往主峰妙极峰的路九曲回环。路面全部用淡红色的砂岩硬石铺成。坡度低缓处铺成平坦路面,坡度陡处砌为石阶。但无论平坦路面还是石阶路面,路两旁,或畦植或盆栽,全都种满奇花异卉。人走在上面,真有一种驾彩云而极目六合兮遨游八极之感。但今天,走在这条盘山路上川流不息的游人,只要是能与此刻正在上山的一对男女游客,或相向碰头照面的,或同向超行回眸的,都会忘却俯首欣赏路旁芬芳扑鼻的招展花枝,都会忘却放眼四顾天章云锦的山光水色。这一对上山男女,吸引了人们的驻足注目,并令人们心中生岀一问:这是一对夫妻呢,还是一对情人?...

“你是谁?” 叶馨勉强坐起来,身子僵硬,估计是冻的太久。头很痛,让她有些理不清,她只记得自己冲进了马路中间,车子全都向她奔来,最后身体被撞飞了,意识一片混乱。 可是目前,是什么情况? 抬头一看,万丈悬崖,自己好像是从上面掉下来的。 巧的是,好死不死的落在了面前这个人的怀里。 那是一个很年轻的男子,盘着两腿,就这么坐在冰天雪地里。墨发挑起一半束于头顶,一身轻紫色衣衫,嵌着他颀长的身形。莹白玉簪散发着淡淡的光华,双眉微微斜起,张扬又邪气。 但是,落了就落了,鬼知道这么高的悬崖下面居然有人,至于这么暴脾气的把她甩开吗! 男子黑眸有几缕火焰在跳,瞪视着她,低斥怒吼着,“我还没问你呢! 死的方法多的是,北苍的悬崖也多了去了,你这个没脑子的女人,怎么就偏偏跑到这里来跳,你没死倒是要把我砸死了。”...

楔子楔子 天似穹庐,笼盖四野。 烈日流毒,荒草没膝。 正午,毒辣的日头吞吐着烈焰,貌似要点燃这片广袤无垠的大草原。没有一丝一毫的风,粗壮的绿草及人膝盖,直直挺立。湛蓝的天空压得极低,镶嵌其上的那团火球显得格外硕大。蒸腾而起的热浪在无际的绿海中吞噬着空气,草丛仿佛被炙烤得要着火冒烟,以至于干草的叶面上都笼上了一层淡雾。 天气的炎热无风使得空气中那股浓烈的血腥气息,凝聚四周,久久无法散去,闻之令人作呕。一具具尸体横七竖八,分成几块瘫倒在草地上,总共约百十来人。他们压倒了大片长草,身下暗红色的血浆凝结起块状,间隔着污染了整片大地。茂密的绿草和血块粘连在一起,红红绿绿烂糟糟一团。成群的苍蝇、昆虫围绕在周围,可见这些人死了已有段时间了。...

外传前言()这是《妖孽杀手俏佳人》的外传,主要讲述的是黑蝴蝶家族三幻组儿时以及到成年在第三座岛屿上的艰苦生存经历。 十年的艰苦生存经历,铸就了一代妖孽杀手的辉煌!更新公告()今天晚上连更三章,欢迎关注《妖孽杀手俏佳人》,每rì都有更新,jīng彩不断,每周两章外传。第一章 黑蝴蝶杀手家族 () 在地球上,有很多神秘组织。 有一部分来自于国家,他们为国效力,成为国家的杀戮机器。 而还有一些组织,管理着大大小小的黑势力帮派。 不过,在这个世界上,还有另外一些神秘组织,他们不隶属任何一个国家管理,也不归属于任何一个帮派组织,他们神秘而强大,他们就是——杀手组织。 在无边的大海东南方向的一片海域,有着一座孤岛,孤岛上拥有着一片方圆两百多里的原始森林,同时在靠海的沙滩上,总共有十二个人,十个年轻俊男靓女,一身简单的黑sè紧身衣,配着那没有任何...

附:【本作品来自互联网,本人不做任何负责】内容版权归作者所有。============================================================ 长歌行 作者:吴沉水 第 1 章 有人跟我说:名字只是一个符号。 这句话的意思大概是说,一个人叫什么,只是为了称呼上的方便,如此而已。因此,叫什么并不重要。 真的是这样吗? 根本不是这么回事。 一个人叫什么,在某种程度上,意味的东西太多。他的出身、他的家庭背景、他自身的修养、他所拥有的财富,他父母对他的期许,他内心的盼望、他站到人群里,周围的人用什么样的眼光看他。 名字绝对不仅仅是一个符号。 或者应该说,符号从来都不仅仅是符号而已。 名字只是一个符号,说着句话的人,在我看来,都属于幸运的人。...

古今人物·自序喜欢历史的人,很少不对历史人物发生兴趣。难怪有人说:一册历史书在手,就好像和故人会面一样。 对待历史上的故人,生固桀纣、死即尧舜的不谓不多,爱而加诸膝、怒而坠诸渊的更不在少数。这可说是后人读史的态度暧昧,都不是公正不阿、左右不偏的读史人所应该采取的态度。 历史书既然是记载历史人物的史籍,“二十四史”以及《清史》等,好像是惟一用来发掘历史人物的圭臬。作者却不敢作如是想,稗官野史、笔记杂札也不无可取之处。特别是历史以外的东西涉猎愈多,愈会发生疑问。原来,“董狐之笔”只不过是史官的理想,司马迁的《史记》已属难能可贵的史书了。 评判历史人物,最忌囿于时势,惧畏权威。如果抱这种态度,写出来的历史与人物,不是人云亦云,就是亚流之作,不看亦罢!但是,自作聪明、语必惊人,也不过是一新耳目而已,看又何用?因此,诸说要罗列,正稗共掇取,始能尽量做到存真求实,以免...