蚕食-第3部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

行通过政令,取消外蒙古自治,废除1915年以前的条约,并在库伦设置行政公署。

1917年,俄国发生十月革命,外蒙古失去靠山,外蒙古顺利回归祖国。然而,外蒙古民族分离主义先驱苏巴托和乔巴山积极寻求苏联帮助,谋求建立独立的蒙古国。苏联共产党,出尔反尔,转而支持外蒙分离运动。1921年3月,苏巴托和乔巴山成立了蒙古人民军和蒙古临时政府。6月,苏联派红军进入外蒙古;7月蒙古人民军与苏联红军进攻并攻入库伦城,苏巴托和乔巴山成立蒙古人民革命政府。1922年,苏蒙签订一份条约,苏联率先承认外蒙古“独立”。1923年,苏巴托死;1924年6月,乔巴山推出“蒙古人民共和国”,允许苏联驻军,1911年为独立纪元,改库伦为乌兰巴托(意为红色勇士城)。中国北京政府发表声明,不承认外蒙古独立。

1927年,蒋介石主持中国中央政府。苏联要求,中国承认外蒙古独立。蒋介石回电拒绝,并责令外蒙古当局放弃独立,回归祖国。

1928年,外蒙古发生大规模反对独立要求回归中国的统一运动。苏联以“平叛”为由,进军外蒙古,进行血腥*,整个外蒙古血流成河!此后,外蒙古在整个抗战期间成为苏联事实的仆从国。

1945年2月,在雅尔塔会议上,美英为了争取苏联出兵对日作战,背着中国,出卖中国利益,答应苏联无理要求,承认外蒙古现状,要求中国政府承认所谓蒙古人民共和国。这笔交易,实际上是在罗斯福和斯大林之间进行的。1945年8月14日,蒋介石与苏联签订《中苏友好同盟条约》,正式承认了“蒙古人民共和国”,以这种巨大代价,换取苏联出兵中国东北!

在外蒙古独立问题上,苏联扮演了十分不光彩的脚色。这个脚色,在中国解放后的中苏特殊关系中,得到确认。从此,中国失去一切对外蒙古主权的根据。于是,中国版图再次瘦身,成了一只“鸡”!中国大陆国土是一只“雄鸡”的形状,已经写入小学教科书中。

今天的中国地图(海棠叶变成鸡)

俄罗斯说,贝加尔湖是一个叫伊万。伊万诺维奇的俄国人于1643年第一次发现的。实际上,在中国西汉时,天汉元年(前100年)汉武帝派中郎将苏武出使匈奴,苏武被匈奴扣留,囚北海牧羊,十九年才得返回汉朝。“北海”就是贝加尔湖。中国发现贝加尔湖,要早于俄罗斯1700多年。

抗战时,有一首颂扬苏武的歌曲,激发中国人民的爱国热情,流行极广。歌词曰:

苏武留胡皆不辱。

雪地又冰天,苦忍十九年。

渴饮血,饥吞毡,牧羊北海边。

心存汉社稷,银首犹未还。

历尽难中难,心如铁石坚。

时听胡笳,思尽家乡,乳儿共辛酸。

转眼北风吹,燕去寒沙飞。

白发娘望儿归,红颜守空帷。

三更共思梦;两地谁梦谁。

天寒不知暖,大地共朝晖。

鼓声咚咚!信心荡荡!恭祝汉祚辉。

歌声凄凉、慷慨,鼓舞斗志。现在,我还能唱。这里的北海就是贝加尔湖!

我们用两张照片结束这章:一张是在贝加尔湖拍的清澈见底的湖水;一张是从贝加尔湖岸边挑选的石头带回北京家中观赏。

贝加尔湖有水如斯,捧之可饮(2005年8月)

北海(贝加尔湖)之石可净我家(2005年10月摄于北京家中)

“海棠叶变鸡”就不再变下去了吗?中国瘦身,到此为止了吗?非也!不信?那你就把本书看下去吧! 。 想看书来

十万胡子(土匪)守东北

1953年1月,我在北京清华大学石油工程系三年级学习。学校为了准备迎接苏联专家来校教学,全校选拔50名三年级学生,到哈尔滨外国语专们学校进修俄语一年。我被选入。来到哈尔滨,正值北国寒冬,天寒地冻,白雪皑皑。令我们惊奇哈尔滨市容,一派俄罗斯古典风格的高大建筑物。我们班男生,被安排在一幢俄罗斯古典建筑的客厅里。客厅显然已经老旧了,但是一切都令我们新奇,房间巨高、宽大;有很大的壁炉,虽然久已不用,仍显气派,风格依旧。可以想象过往之豪华、奢侈!

学校位于中国人称之为“喇嘛庙”的一座木质俄罗斯东正教大教堂附近。据说,这是远东最大的木质俄罗斯东正教教堂。学校与苏联经营的“秋林”百货公司也很近。秋林公司的售货员,清一色是十七八岁的俄罗斯姑娘(都是哈尔滨本地人)。课外,我们就到秋林,去找俄罗斯姑娘聊天,目的是练习俄语口语,问东问西,不买东西。这些俄罗斯姑娘,听说我们是北京清华大学学生,也愿意和我们闲聊,甚至想交朋友。我们那里敢呢!

在学校附近,还有一帮子俄罗斯小孩,也是我们练习俄语口语的对象。可是,这些俄国小孩,非常淘气、顽皮、狡猾,中国话说得遛极了,骂人骂得犹其流利!我们终于不再理他们了。

当时,哈尔滨有许多俄罗斯人,他们是帝俄时代来到哈尔滨的俄罗斯后裔,已经有三、四代了。还有一些是俄国十月革命,逃亡到中国的所谓“白俄”,俄罗斯的富人,革命对象。他们一般都有钱,带着钱财,来到中国东北。

这是怎么回事呢?

这得从中东铁路说起。

1、中东铁路——钉进东北心脏的一根钉子

中东铁路是“中国东省铁路”的简称。沙俄鼓捣外蒙古独立,是在中国背上扎一根芒刺。更阴险地是,在东北与内地连接处掐住中国这只“鸡”的脖子,这只鸡非死不可。所以,它在鼓捣外蒙独立的同时,也在东北下手,步骤是修筑连接西伯利亚欧亚大铁路的“中东铁路”。

沙俄原是一个欧洲国家,与亚洲东部的中国并不接壤。十六世纪中叶,它越过欧洲,向东扩张。到十七世纪四十年代,沙俄势力已深入中国的黑龙江流域。从十九世纪中叶起,短短半个世纪,沙俄先后强迫满清政府签署《爱辉条约》、《北京条约》等不平等条约,把黑龙江以北、乌苏里江以东的一百多万平方公里的中国领土吞并入俄国版图。沙俄为进一步侵占中国东北并与日本对抗,于1891年决定修筑西伯利亚铁路,想打通太平洋出海口。原计划铁路沿黑龙江北岸到伯力,再沿乌苏里江东安乡南到海参崴。然而,一心想占领中国东北的沙俄,却把西伯利亚铁路取直,横穿中国东北,到达海参崴。这不仅仅是为缩短距离,施工容易,更重要的是,想把中国东北控制在沙俄自己手里,进一步吞并东北。要求中国借地筑路,中国拒绝了沙俄的无理要求。然而,沙俄软硬兼施,与请政府签订《中俄御敌互助条约》,即“*”,允许沙俄筑路。

清光绪二十二年(1896),中俄签订《*》规定由俄国修建一条从满洲里经哈尔滨到绥芬河的中东铁路干线(全长1480公里)和从哈尔滨经长春到大连的支线(全长940公里)。

对中国东北垂涎的,岂止沙俄一家!另一个在中日甲午战争中打败清王朝而发家的日本,也把战略目标盯上它所谓的“满洲”,即中国东北。为了争夺在中国东北的势力范围,终于在1904年2月爆发了日俄战争。历时20个月的日俄战争,以日本战胜告终。中东铁路从此以后,分成两半:长春以南到大连,是日本的势力范围;长春以北,是沙俄的势力范围—一根插进东北心脏的钉子。书包 网 。 想看书来

二、胡子“捍卫”东北

为什么?到今天,东北这个“鸡头”能幸存地给中国留下,没被人抢走!这就不能不说说东北的胡子了。

东北在明万历时,女真族爱新觉罗氏。怒尔哈赤崛起,征服女真各部,统一了女真族。万历四十四年(1616),称汗,年号天命,国号金,史称后金。他即位后,继续扩充势力,与明朝在辽宁对抗。1626年去世,其子皇太极继后金汗位。皇太极改汗称帝后,调整满汉关系,使治下汉人各安本业,与明形成对峙,他已有入关取代明朝的野心,多次侵入关(山海关)内。

明时,在东北的统治,已达吉林、铁岭,汉人在东北已有相当人口。满清入关统一全国后,视东北为龙脉发源之地,一度禁止汉人向东北移民。满清晚期,放松汉人移民。这时,华北,尤其是山东人,为生活所迫,大量向关东(东北)逃荒,所谓“闯关东”。到1930年,东北人口迅速增至三千万。东北本来是满人居住的地方,此时其中有二千多万是汉人。

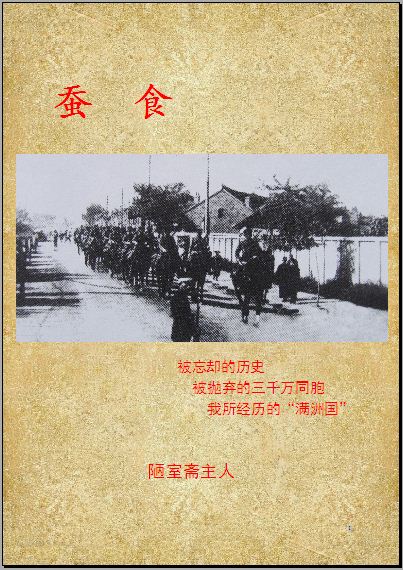

这是一张非常难得的“闯关东”照片

当时闯关东的路线有两条:一条是从山东省胶东半岛龙口登船,跨海到辽东半岛的大连,然后继续向北走,在合适的地方留下;另一条路线是从河北出山海关,沿辽西渤海岸向东到沈阳,再往北走。两者会合,向北直到黑龙江为止。我听妈妈说,我家是“南城人”,即辽南来的人,那就是从山东龙口到大连过来的。

这块黑土地,在东北腹地松花江、嫩江和黑龙江流域。这是一块冲积平原,称“三江平原”,土地肥沃,面积巨大。为什么闯关东?因为这里人烟稀少,有大量的未开垦处女地,风调雨顺,只要下种,红彤彤的高粱、黄澄澄的玉米、白花花的小米、金灿灿的大豆,就收成到家。下面是一组摄于当时的东北农村景象照片:

一望无际的黑土地

东北当时农村姑娘在干庄稼活(东北梳一支大辫子的姑娘

都是从山东闯关东来的,摄于1937年)

收成高粱

装满大豆的粮囤子(1924年摄)

东北的另一大资源是森林。原始森林参天,分布在黑龙江大小兴安岭和吉林长白山脉。下面是一组木材资源的照片:

夏季伐木(吉林虎威岭,1926年摄)

松花江上的木排(上有生活窝棚)

原木集散地(1936年摄)

木材粗加工

东北有无尽的宝藏,原始森林里山珍(蘑菇、木耳)、药材(人参、鹿茸、熊胆)、珍贵野兽的毛皮(貂皮、狐皮、虎皮、鹿皮、水獭皮)。这些东西运出来,就成价值连城的奇货!在那交通工具不发达的年代,牲口(马、驴、骡)就成了重要的交通工具,俗称“垛子”。山里的货,通称山货,就靠垛子运出来。垛子通常由马队组成,一队十几、几十匹骡马不等。从山里到城镇,来去都不空着。去把山珍运到哈尔滨、吉林、奉天(沈阳);回来运的是布匹、日用品、食糖、茶叶、中成药等等,都是细软之物。

垛子(马帮,1928年摄)

像木材、煤炭大宗物产,就不能用垛子这种落后运输方式了。木材靠江上木排运输,主要在松花江上,这是东北内陆最大的河流,可直达吉林和哈尔滨。一到吉林、哈尔滨,就有火车、汽车了。冬季,松花江冰冻封江,在冰封的江面上,非常光滑和坚硬,可移走爬犁,行驶汽车。所以,冬季的松花江面等于一条交通大干线。下面是当时的各种交通运输工具:

冬季松花江上的爬犁和汽车

冬季冰面上行驶的马拉爬犁

松