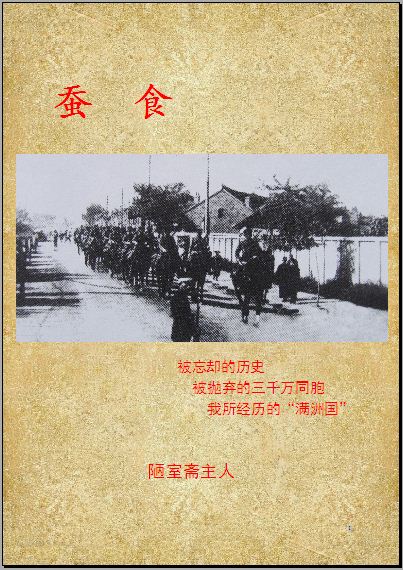

蚕食-第13部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

1、“满洲少年”

大约是小学五年级,日文课本有遗篇“满洲少年”,文中大意是:有一队日本兵在某地剿匪,一天,在一个破庙里被“匪兵”包围,日军利用庙墙掩护,与匪交战。然而,由于庙墙太高,看不到庙外情况。这时,庙内出现一个“满洲少年”,自愿给日军探看庙外匪情。他爬上庙里一棵大树,向外看,高喊:“外面有树林”。日本兵小队长问:“看到树林里有什么?”少年回答:“有人,有马匹。”这时,“啪”地一声,一颗子弹打过来,从少年身边穿过。小队长又问:“什么人?”少年回答:“匪兵”。“啪”又打过来一颗子弹,把少年衣服穿个洞。小队长冲着少年喊:“快下来!”少年说“没事”。小队长又问:“有多少人?”少年开始数,一个、两个、三个、……这时,又一枪打过来。小队长命令“马上下来!”少年还在数。突然,“啪”地一声枪响,少年一下从树上掉下来,小队长过去一看,少年闭上眼睛,鲜血从胸口淌出,死了!小队长拿出“满洲国旗”,给少年盖上,带领日军举枪致敬。

这是一个编造出来的故事,用之表现“日满亲善”。我们小学生,听了之后。感想如何呢?大家不约而同地说“扒瞎!”,东北话“骗人”的意思。日本人想到了吗?

2、桃太郎

日本人引以为豪的故事,是“桃太郎”,日语叫“毛毛塔哭楼”。也收入日文课本。故事讲:从前,在乡村有位老婆婆,一天她在河边洗衣裳,忽然从上游漂流下来一只大桃子,她捞上来,带回家,打开一看,从里面跳出一个小孩儿。老婆婆没有孩子,十分惊喜!给小孩儿起名“桃太郎”。等小孩子长大,非常聪明、健壮和勇敢。桃太郎听说,远处有一个魔岛,住着红、黄、绿三个魔鬼,经常到人们居住的地方,抢掠财物,危害四方。于是,桃太郎就打算除掉这三个魔头,为民除害。他就让老婆婆给备足粮食、水,带着刀箭,就坐船去魔岛。路上,桃太郎收服一只野鸡、一只猴子和一只老虎。到了魔岛,打败三个魔鬼,把魔鬼抢的金银财宝夺回来,分给乡民。桃太郎深得大家的称赞和爱戴!这个故事,日本家喻户晓。然而,讲给中国小孩子听,完全不是那么回事了。下了课,大家说:“桃太郎比哪吒差老鼻子了!哪吒三头六臂,脚踩风火轮,手拿火尖枪、乾坤圈,比桃太郎厉害多了。”这就是中华文化的忧势!日本用一个弱势文化挑战中国优势文化,只能是这样结果。

一群小学生在老师带领下郊游(1933)

吉林市临江门国民优级学校(高小)排球队(1940)

坐着的两位老师戴的是“战斗帽”,他们不是日本人。战斗帽是日本军帽,当时小学不少老师和学生戴这种帽子;普通日本人和“满洲人”也戴战斗帽,不是什么新鲜事。我上学时,也戴战斗帽。中学生规定必须戴战斗帽,穿制服,打“绑腿”。

1942年,我在维新街国民优级学校上学。一天,班主任老师带领一位年青人到班上,介绍说:“这是吉林师道(师范)大学的大学生来校实习,给你们上一周课,大家欢迎!”同学们鼓掌,班主任就走了。这位大学生开始给我们讲课。有一天,在课堂上,他突然问:“你们是哪国人?”一下子把大伙儿给问瞢了!课堂上静得出奇。我们不是“满洲国人”吗?他说:你们不是“满洲国人”,是中国人。在家,我听父亲说过,从前我们是中国人;又说:“你三大爷(三伯父)在中国那边”。叮嘱我,这在外面千万不能说,日本宪兵队会抓人!我三大爷,在北平大学毕业后,随国民政府撤退到重庆大后方去了,音信全无。对此事,我们一家子都有一种莫名其妙的自豪感。这位实习生如此大胆,竟敢说“你们是中国人”!他又讲“九一八事变”是怎么回事。好大胆子!这要是被日本人知道,后果是很严重的!然而,此后没有发生任何不利那位实习老师的事情。这说明什么呢?没有人告密。日本人大概想不到吧!

但是,这件事对我们也没造成多大影响。因为,当时战争已经打得很大,多数学生从各种渠道(父母、亲友、同学之间)也都知道一些日中战争的事。但多麻木不仁,不当回事,反正我们没有听到枪炮声。所以,实习老师讲完,也就过去了。在我的记忆里,小学的老师从来不跟学生谈论政治和时事,不讲课本之外的东西。是无奈?自保?我不清楚,也没想过,毕竟是小学生,哪里想那么多。 txt小说上传分享

三、一枝花独秀 四、花木兰

三、一枝花独秀

被誉为“女子一枝花”的吉林省立女子国民高等学校,其前身是吉林省立女子师范学校。吉林女子师范学校创立于光绪三十四年(1908),初名“官立女子师范学校”,民国后,改为“吉林省立女子师范学校”。1938年,与吉林省立女子中学合并,成立吉林省立女子国民高等学校,简称“吉林女高”。当时,这是吉林市的女子最高学府。毕业,可以报考“新京”女子大学,那是“满洲国”的女子最高学府。在“新京女大”上学,那就是“满洲国女状元”!

吉林女子师范学校学生出操情况(1936)

女师学生上课情况

“满洲国”女子排球赴日本代表队(1933)

1933年,“满洲国”女子排球代表队一行,赴日本参加比赛,代表队由吉林女子师范学校排球队组成。可见,当时吉林女师的显赫地位!

吉林省立女子中学校(1933)

1938年,吉林女师与吉林女中合并,成立吉林女高(四年制)。吉林女高面向“全国(东北)”招生,百里挑一,所以女高学生都是精英,女中豪杰!

吉林女高校门(1938)

女高教学楼与大礼堂(1938)

女高学生上剪裁和缝纫课(1938)

女高四年级师生合影(1938)

吉林女高是很贵族的,学生统一着装西式校服。今天看,也很入时!

不仅有人会问,你把女高说成“世外桃源”了,似乎不是日本统治。这就是,把复杂的事情简单化;把社会的多元化单一化;把日本的文化侵略武装化。一个事务,只能有一端而不能有另一端。有不和谐的一端,还有和谐的一端。否则,日本一天也统治不了“满洲国”!

四、花木兰

在国民高等学校“满文”教科书中,收入颂扬中国家喻户晓的女中豪杰花木兰的《木兰辞》。课堂里,学生背诵:

唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思?问女何所忆?

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,

军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,

愿为市鞍马,从此替爷征。

……

朝辞爷娘去,暮宿黄河边。

不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头。

不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑声啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

……

开我东阁门,坐我东阁床。

脱我战时衣,著我旧时装。

当窗理云鬓,对镜贴花黄。

出门看伙伴,伙伴皆惊惶。

同行十二年,不知木兰是女郎!

我们会吃惊,日本人为什么会容许这样鼓舞民族气节的辞章进入伪满中学课本?原来《木兰辞》早已传入日本,日本人也颂扬“花木兰”。

事情还不止这些,1936—1940年期间,日本在满洲,有点儿得意忘形,认为满洲大局已定,在文化统治上,有所放松,上海拍演的一些进步电影,允许在“满洲国”上映,《木兰从军》就是其中之一。《木兰从军》由上海当红明星陈云裳饰演女主角“花木兰”,轰动一时!尤其剧中主题歌《月亮在那里》,好听上口,家喻户晓,人人能唱,打破“满洲电影”的沉寂和媚日。歌中唱道:

“月亮在那里?月亮在那厢?

她照进我的窗,她照上我的床。

她照着破碎的战场,她照着甜蜜的家乡。

……”

歌声不能说“鼓舞人心”,但也“耳目一新”!

《木兰从军》电影招贴画

陈云裳饰演的“花木兰”

下面是电影里截下的一组画面:

现在我来提及事情的另一端。日本是神道与政权合一社会,日本“神社”跟中国的庙一样多,最高神祗为天照大神。1934年,日本在吉林修建了“日本神社”,奉祀“天照大神”。天照大神不但是日本的神,而且还是“满洲国”的神。不管你信不信?反正,大、中、小学生,每年你都得到“日本神社”,参拜。

吉林女高学生参拜日本神社(1939)

五、我的中学 六、历史中坚是我们这些蹶屁股的人

五、我的中学

下面照片,是一队日本兵吗?错了!这是吉林省立第四国民高等学校(四年制中学,简称四高)的学生列队行进在吉林市北大街上,走在前面的小方队是吹号手。

吉林四高学生行进在大街上(1939)

伪满时期,吉林市面对“满洲国人”的中学,有七所:一至五高、同文商业学校和女高。除女高外,都是男子中学。此外,还有一所朝鲜族中学(六高);日本男女中学各一所。我在1944年考入四高。伪满学制一律按照日本学制,中学四年制,都是分专科设置。一高为农科;二高为机电科;三、四高为商业;五高为土木建筑;女高为家政。中学就有日籍教师了,校长是满洲人,副校长为日本人。“满洲国”机关、学校、社团、军事、警察,各部门各级实行“次长制”,正职都是满洲国人,副职一律是日本人。日本人主事,正职得听副职的。四高有三位日籍教师,都是男的。副校长叫吉松,一付阴沉面孔,同学都怕他。另外两位老师,一位叫“桥本”;一位叫“安倍”,都是教日文的。桥本还兼点军事体育课。桥本三十多岁,有点“傻帽儿”,上操时,他常拿学生当靶子,摔交(日本柔道)。同学不敢和他真摔,索性一搭手就先躺在地上。他很高兴!三年级,有个同学姓张,挺高个头,力气不小。他爸爸是吉林省第二军管区司令,他仗着他爸爸势力,不买桥本的帐!一次,桥本跟他揪起来,他不买帐,桥本怎么也摔不倒他,同学们围观,起哄!桥本无可奈何,只好作罢。安倍年龄要大一点,四十左右,为人很老实,对学生很和气,同学也爱和他说话。

吉松阴森森,深藏不露。有一天,全校到郊区,农业劳动。休息时,教音乐的白老师指挥学生唱歌,歌词有:

“黄族应享黄海权,亚人应种亚洲田

青年!青年!切莫同宗自相残,坐让欧美着先边。

……”

唱到此处,白老师表现情绪高亢、激动;学生也大声高唱,颇有雄壮味道。吉松不懂汉语,起了疑心,问教日语的戴老师,是怎么回事?戴老师解释半天,说这是反英美的歌,他才半信半疑地了事。

当时,我们读书,不懂什么“奴化教育”